|

La gestione

amministrativa e tecnica delle strade del Granducato fu

inizialmente prerogativa di due dei dieci Capitani di parte

Guelfa denominati Ufficiali dei fiumi, strade e ponti.

Con la legge dell'unione dei magistrati ad essi competeva

più prontamente che per il passato, rassettare le strade..

(1549). Questo nuovo ufficio era preposto ai lavori pubblici del

Contado e Distretto granducale, con l’eccezione del territorio

Pisano, ove operava l’Offizio dei Fossi di Pisa.

Tre anni dopo, il primo maggio 1551, con delibera Ducale, Cosimo

I° regolamentava questo nuovo Ufficio attribuendogli l’incarico

di provvedere al mantenimento, fra l'altro, delle fosse

principali e maestre, dei ponti sopra dette fosse e di quelli

già mantenuti per consuetudine dalle Comunità locali.

Seguivano le disposizioni per le spese per rassettare et

mantenere le strade a carico delle rispettive comunità e tra

le strade elencate troviamo la strada di marina da Livorno

alla Cecina, fino a Calafuria e la strada di Calafuria.

Nel 1578 fu emanato un bando che conteneva le norme per la

manutenzione delle strade o in cui si tornava a imporre ai

lavoratori locali lo svuotamento periodico delle fosse. Il bando

fu rinnovato nel 1680 , ma certo è, che questa manutenzione non

doveva sortire un grande effetto se, nel 1695, il Padre

Colombino e alcuni suoi compagni di viaggio, dopo un fortunoso

sbarco a Piombino, percorsero la strada costiera fino a

Montenero, arrivandovi stremati, poiché fu tale e tanto lo

stento l'andar lungo la marina, perché non sapevano la strada e

che in quella…così profonda vi consumarono tutte le scarpe,

calze e anco meno, che tutto l’abito, con tal stanchezza alle

ginocchia che già dubitavano non poter finire quel viaggio ...

A scadenze regolari si ripetevano gli ordini e bandi, che

ingiungevano, come quello del 1714, pena, severe sanzioni, a

tutti, sia padroni che fittuari, contadini e ortolani, di

provvedere nell'arco di tempo fra il l° agosto e il 31 ottobre,

alla pulizia e riassetto delle fosse, scoli, sgrondi ecc. lungo

le strade maestre e vicinali; come al divieto tassativo di

scaricare in dette strade, terra, letame, pietrami e altro che

ne ostruissero il passo o la guastassero facendo fanga….o

porre in opera strutture, scavi, pozzi, piante, che ne

restringessero o occupassero la carreggiata.

Quando nel 1737 si insediò Francesco I° di Lorena, nel

granducato Toscano erano ancora vigenti le Istruzioni ed

obblighi degli Ingegneri di Ponti e Strade emanate il 28

agosto 1718 sotto Cosimo III dei Medici. Gli Ingegneri di nomina

granducale, dipendevano ancora dalla Congregazione dei

deputati sopra le strade e ponti della Magistratura di Parte

Guelfa. Dovremo attendere fino al 1767 per avere nuove

disposizioni con L'istruzione per i cancellieri Comunitativi

all'oggetto che possano ben regolarsi nell’esecuzione di lavori

di strade. Significativo il fatto che venivano destinati ai

lavori sulle strade tutti quei soggetti miserabili, gli

estranei, i questuanti e gli sfaccendati che vivevano nel

vicariato, cui competeva la strada e che i contadini

erano comandati solo quando non richiesti dai lavori dei campi.

La figura del deputato di strade, prima chiamato agente,

acquistò importanza in relazione al fatto che da lui dipendeva

la verifica dei lavori appaltati dalle comunità e realizzati

secondo le linee operative indicate nella relazione

dell’ingegnere competente. Nel 1768 con motuproprio, il granduca

Pietro Leopoldo ribadendo la validità del regolamento emanato

nel 1718 , dava disposizione affinché il Senator

Soprassindaco de’ nove fosse equiparato nelle funzioni al

Senator Provveditore dell’uffizio della parte e che ambedue

dovessero sospendere quei Cancellieri delle Comunità che

avessero mancato nelle visite alle strade e quegli ingegneri che

avessero avvallato lavori difettosi con l’aggravio del

risarcimento del danno provocato al pubblico. Anche i muratori

che frodavano nei rifacimenti delle vie pubbliche e ponti

erano soggetti ad indennizzare e rifare a loro spese l’opere

difettose.

Arriviamo così, alla riforma Comunitativa del 1774 che distinse

le strade in due classi fondamentali: le Regie e le

Comunitative, oltre alle Vicinali e le private di uso

pubblico. Regie erano quelle costruite e mantenute a spese dello

stato, inizialmente soprattutto quelle classificate postali,

sulle quali da tempo l’amministrazione assicurava il cambio dei

cavalli e un servizio di ristoro per i viaggiatori, in luoghi

prestabiliti, le Stazioni di posta.

Le comunitative competevano ai comuni ed erano le strade, piazze

ponti e loro annessi esistenti entro le terre situate nel

territorio della comunità, e quelle che da detti luoghi

conducevano ai confini con altre comunità o che andavano da una

chiesa all’altra. Altra novità era l’abolizione delle

comandate dei lavoratori locali e degli abitanti del

territorio e la ridistribuzione dei carichi di spesa sui

proprietari terrieri confinanti con le strade, perché

contribuissero in proporzione ai lavori eseguiti a spese delle

casse comunitative. Due anni dopo, con una nuova legge, venivano

definitivamente rilasciate in accollo perpetuo alle

rispettive comunità nel territorio nelle quali sono situate,

addossando a ciascuna di esse il mantenimento di quel tratto, o

tratti di Strade Regie che si comprendono dentro la sua

estensione. Era data facoltà ai magistrati comunitativi di

deputare una persona di fiducia a trattare e convenire della

somma, e quantità delle prestazioni annuali da pagarsi alla sua

Comunità dalla Cassa dell’Entrata dell’Imposizione Universale

per le strade. I Comuni avrebbero potuto subappaltare il

lavoro di manutenzione delle strade a privati, traendone, se

possibile, un profitto; fermo restando la loro responsabilità

davanti all’Amm.ne dello stato, sull’eventuale cattivo stato

delle strade dovuto a negligenza o dolo degli appaltatori.

Nell’elenco allegato al documento, fra le Strade Regie soggette

alla nuova normativa vi è la Strada lungo marina di Livorno

per ogni parte lungo la spiaggia. La parentesi

dell'occupazione francese fu ricca di novità normative. Il 24

maggio 1804 venne emanata la Legge sulle strade che venivano

classificate in: Nazionali, Dipartimentali, Comunali e

Private. L'anno dopo le Dipartimentali furono inglobate

nelle nazionali. Tale regolamento fu applicato nel Regno

d’Italia fino al 1860. La strada del Litorale venne

contraddistinta con i numeri 193, 194 e 195 a seconda dei tratti

e classificata prima Regia, poi dal 1809 Imperiale, per tornare

Regia nel 1814. Nel l812, per renderla carrozzabile erano stati

previsti 800.000 franchi di spesa, ma i lavori non furono

eseguiti se non in minima parte ed in realtà nel tratto Livorno-

Cecina fu quasi sempre transitabile solo con i cavalli essendo

il traffico dei carri dirottato sulla Pisa - Cecina via

Collesalvetti. I Lorena nel 1825 istituirono, sul modello

francese un corpo tecnico altamente specializzato per la

costruzione e il mantenimento delle strade, gli Ingegneri di

ponti e strade, dividendo la Toscana in cinque compartimenti

secondo le provincie di Firenze, Pisa, Siena, Arezzo e Grosseto,

dipendenti dalla Direzione generale di Acque e Strade cui

facevano capo i vari Ingegneri del Circondario.

Le strade furono classificate in: Regie postali, Regie non

postali, Provinciali e Comunitative Carreggiabili. La via

del Littorale che da Livorno conduce nella comunità di Campiglia

passando per i fortini fu classificata Regia. Nel 1840

risultava declassata a Provinciale a causa delle sue pessime

condizioni, ma i lavori eseguiti nello stesso anno portarono la

carreggiata a 12 braccia (circa 7 metri) di larghezza. A seguito

i questi lavori di consolidamento e rettifica del percorso, nel

1844 il Granduca la elevò di nuovo al rango "Regia" strada nel

tratto da Livorno a Vada, e con esso il piccolo tronco che da

Vada collegava alla via Regia Emilia.

La principale e più

antica arteria romana del territorio era la Via Aurelia,

costruita a partire dal 241 a.C., il cui percorso costiero

collegava Vada con gli altri porti. Successivamente (fra il 115

e il 109 a.C.) la Via Aemilia Scauri ne prolungò e ne

razionalizzò il tracciato. Il suo percorso, documentato da

pietre miliari e da fonti itinerarie, è più interno di quello

dell'Aurelia: a Nord di Vada essa proseguiva per Pisae con un

tracciato in parte coincidente con l'attuale SS 206.

(Da: "Guida

al Museo Archeologico di Rosignano Marittimo" di E.Regoli e

N.Terrenato)

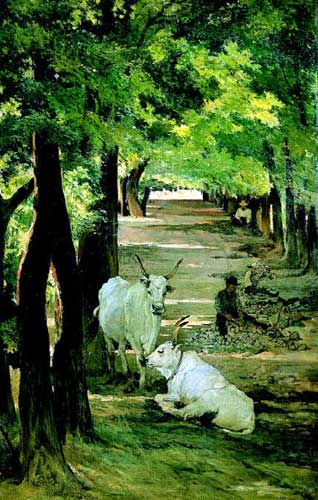

Una delle

componenti fondamentali del paesaggio rurale è rappresentata

dalle strade, nelle loro molteplici varietà. Le più importanti

erano carrabili, le altre soltanto somabili, comunque fossero mulattiere,

sentieri, viottole di campagna, "strade regie" e "comunitative",

contribuivano a tessere una rete viaria più o meno fitta a

seconda del grado di popolamento delle varie zone. Molti di

questi percorsi vantano origini medievali e, in alcuni casi,

addirittura più antiche: resti di acciottolato, delimitato da un

cordone di pietre o sostenuto da muretti a retta, denotano la

vetustà del tracciato. Segno tangibile di una lontana origine, è

anche la presenza del verde ornamentale (soprattutto filari di

cipressi), o segnaletico (piante isolate alle biforcazioni),

così come le testimonianze di pietà religiosa (tabernacoli e

croci) che s'incontrano lungo il percorso.

(Da: "I segni storici del paesaggio rurale" di Roberto

Branchetti)

Dagli estimi

del XVI secolo, si rileva che la principale via che serve

questo territorio è la Strada Maremmana, chiamata anche Pisana (Oggi S.S.

206, Pisana-livornese).

Il suo percorso era più o meno quello attuale, corrispondente

al tracciato della via Emilia. Dal borgo di Rosignano si

dipartiva una strada, la via "publica", importante per la

zona, che andava verso Vada. Sul suo itinerario, vicino a

Rosignano, vi era lo Spedale di Sant'Antonio che dava

assistenza ai bisognosi e ai pellegrini; la strada

attraversava il torrente Fine al Ponte di Vada, nella zona

detta Prata a Isola o Sabbine, vicinissima all'attuale guado,

e da lì percorreva la proprietà dell'Arcivescovado di Pisa.

Alla fine del 1700 questa strada, detta via di Sant'Antonio,

risultava essere la più importante e rappresentativa del

comprensorio comunitativo di Rosignano: ne attraversava

l'intero territorio, ed era la via più grande come dimensione

in carreggiata, rivestiva inoltre un ruolo di rilievo anche

sotto il profilo economico, collegando l'intero circondario al

porto di Vada. Infatti la via Maremmana, proveniente da Pisa,

nel tratto relativo alla Comunità di Rosignano a sud

dell'osteria dell'Acquabona, affrontando il poggio del

Malandrone, diventava una strada secondaria, disagevole, poco

frequentata, e per questo adatta al brigantaggio, per cui il

traffico dall'incrocio dell'Acquabona, si dirottava verso il

Borgo di Rosignano, sia per scambi commerciali, sia per una

sicurezza personale e delle merci. Dopo il paese, il passaggio

continuava verso sud immettendosi sulla via di Sant'Antonio.

Questa via, giunta in prossimità del fiume Fine, presso

l'osteria e mulino del Riposo, si diramava in due tronchi, uno

diretto verso il porto di Vada mentre l'altro, attraversata la

"Tenuta" vescovile, si collegava di nuovo con la via

Maremmana.

Da:

"Una comunità della Toscana Lorenese: ROSIGNANO

(1765-1808) Popolazione, Insediamento ed Ambiente" (1989) di Stefano Rossi e P.L.Ferri.

Il rinnovamento della rete stradale realizzato all'inizio

dell'800 da un impulso vigoroso alla rinascita dell'area che

da qui comprende anche la Maremma. Nel 1843 il "Giornale

Agrario" scrive:

"Il benefizio

che hanno recato alla Maremma le strade rotabili è immenso.

Era questo un paese affatto segregato dal resto del

Granducato. Posti in agevole comunicazione tra loro i

diversi punti della Maremma, e questi con le altre parti

della Toscana, immediatamente si sono stabilite nuove

relazioni di traffico...

"

La nuova

viabilità produce cambiamenti straordinari nelle abitudini

delle persone, soprattutto della povera gente che deve

raggiungere la Maremma per le grandi "lavorie" d'estate e

d'autunno, poveri lavoranti avventizi delle montagne

appenniniche. Essi, lasciata

"l'antica,

renosa, cupa e solitaria via Emilia per una via nuova,

comoda, aprica e frequente, dalla quale se ne diramano altre

più o meno buone e piacevoli che mettono con essa in

comunicazione i vari paesi e possessi, incominciarono a

servirsi dei barrocci sopra i quali viaggiano più

economicamente di quello che farebbero andando a piedi... "

Il breve brano che segue da la misura di quanto grande fosse

la miseria umana e morale di chi era costretto a percorrere

queste strade cercando un po' di lavoro per sopravvivere:

"Accadeva che i montagnoli dopo aver passato l'invernata

lavorando in Maremma, ritornando oppressi dalle fatiche,

nella lunghezza del viaggio e affannati per il calore

intempestivo, riposandosi o dormendo sotto un albero...

erano sopraggiunti da ardentissima febbre, che li spingeva

spesso, trovandosi senza soccorso, al sepolcro. E quando non

accadeva tanto disastro, erano forzati di spendere alle

osterie più di quello che oggi pagano per farsi trasportare

sui barrocci, impiegando nel viaggio la quarta parte del

tempo che vi impiegavano allora. Ne queste fermate erano

comode per loro, essendo spesso ricevuti con pessime

maniere, fino al punto di ricevere improperi, dei quali io

stesso sono stato testimone, sentendoli chiamare "indiscreti

ed esigenti", da un oste, che usava il suo vocabolario,

perché essendo quattro non si contentavano di due sole

forchette per mangiare".

Le

migliorate comunicazioni promuovono nuove iniziative: i

paesi brulicano di vetturali e i trasporti diminuiscono

grandemente di prezzo; sulle nuove strade vengono stabilite

regolari comunicazioni, prima ad opera del governo, poi su

iniziativa privata, quando diventa evidente il vantaggio

economico.

Da: "Quaderni Vadesi" n° 5 di

Carla Menghini Facchini |

|

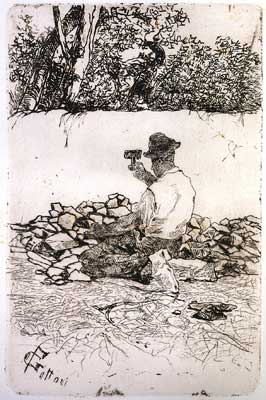

"LO

SPACCAPIETRE"

(da: Veglie di Neri di Renato Fucini)

Quando il sole piomba infocato sulle groppe stridenti delle

cicale, e il ramarro, celere come l'ombra d'una rondine,

attraversa a coda ritta la via; o nel tempo che la bufera

arriccia e spolvera all'aria l'acqua delle grondaie

ficcandoti nell'ossa il freddo e la noia, lo spaccapietre è

al suo posto. Un mazzo di frasche legate a ventaglio in cima

d'un palo lo difende dal sole nell'estate; un povero

ombrello rizzato fra due pietre e piegato dalla parte del

vento, lo ripara dalla pioggia nell'inverno.

Il barrocciaio che la mattina passa scacciando con una

frasca i tafani di sotto alla pancia del mulo trafelato, gli

dà il buon giorno; il contadino, tornando la sera fradicio e

intirizzito dai campi, gli augura la buona notte.

E all'ombra di quelle frasche o sotto il riparo di quell'ombrello,

seduto sopra una pietra bassa e quadrata, consuma le sue

lunghe giornate, finché la massa di macigni che la mattina

stava alla sua sinistra non è passata all'altra parte,

ridotta dal suo pesante martello in minuti frantumi di

breccia acuta e tagliente.

Allora egli è contento, perché ha guadagnato gli ottanta

centesimi che gli paga puntualmente l'accollatario del

mantenimento della via. Ma non sempre gli va così. Non

perché l'accollatario, che è un vero galantuomo, sia capace

di defraudarlo; ma perché molte sono le cause che possono

assottigliargli il guadagno o allontanarlo affatto dal

lavoro. Di frequente la pietra che ha da spezzare è troppo

forte, e il lavoro non gli comparisce; qualche volta gli si

guasta il martello, e perde tempo a riadattarlo; non di rado

nell'inverno il maltempo infuria così impetuoso che lo

scaccia dal lavoro; spesso, quando il sole d'agosto è troppo

rovente, è costretto a cercare d'un albero e quivi all'ombra

riposarsi, perché sente che le forze gli mancano; qualche

altra volta, col braccio tremante per la stanchezza, e

questo accade più spesso, cala il martello in falso e si

percuote sul dito, ammaccandoselo sempre dolorosamente, non

di rado fino al sangue. E in quel caso gli tocca a fasciarsi

o a correre alla più vicina fontana, se pure non deve

abbandonare il lavoro, perché lo spasimo non gli permette di

continuare. E i cinquanta e gli ottanta centesimi allora non

vengono, e la fame si ferma alla sua casa e lo veglia e

l'assiste e non l'abbandona, finché non l'ha ricondotto

estenuato e pallido presso il monte di pietre che da otto

giorni l'aspetta lungo la via. E quella sera mangerà;

mangerà poco, perché poco potrà lavorare; ma l'accollatario,

che per fortuna è un vero galantuomo, gli misurerà

puntualmente il lavoro fatto, e puntualmente gli darà i suoi

venti o trenta centesimi trascurando i rotti in più della

misura, perché lui a queste piccolezze non ci bada; ha

trattato sempre bene chi lavora, e se ne vanta.

Io ne conosco uno di questi splendidi esemplari di carne da

lavoro. Ah! ma questo che conosco io è stato sempre un

signore, il Creso degli spaccapietre, perché fino a sessant'anni

sonati, stomaco di cammello e muscoli di leone, ha

guadagnato sempre il massimo che può fruttare il suo lavoro,

e la polenta gialla o il pane bigio non sono mai spariti

altro che per eccezione dalla sua tavola.

E i suoi colleghi lo rammentano con ammirazione, e

raccontano ai loro amici attoniti come tutto l'inverno del

'57 fu capace di spezzare due metri cubi arditi di pietra

ogni giorno che Dio metteva in terra, senza mai fumare,

senza bere un dito di vino e senza ammalarsi.

Ma le sue mani paiono due pezzi informi di carne callosa, il

suo viso, screpolato piuttosto che solcato da rughe, pare un

pezzo di pane da cani, e i suoi occhi, dopo tanti anni di

sole, di polvere e d'umidità, sono contornati di rosso e gli

lacrimano di continuo nelle occhiaie infiammate, che la

notte gli bruciano e non gli dànno riposo. Ha le gambe torte

e rigide dal lungo starsi a sedere, la schiena fortemente

curvata, il corpo intero di mummia, lo spirito consumato dai

dolori.

Se gli domandi delle sue sventure, egli ti agghiaccia col

racconto freddo e conciso che, tra un colpo e l'altro del

suo martello, te ne fa come di cose che debbano

necessariamente accadere.

La sua figliola maritata partorì alla macchia dove era

andata a far legna, e fu trovata morta lei e la creatura; il

genero, che pareva tanto un buon giovane, scappò con una

donnaccia e finì per le prigioni dopo avergli lasciato un

nipotino che era la sua consolazione. Ma anche quello il

Signore lo volle per sé, perché si vede che non lo credeva

degno di tanta fortuna. Quando parla della figliola e del

genero, non dà segni di commozione; ma se rammenta il su'

povero Gigino posa il martello, si prende la testa fra le

mani e, dondolandola come fa l'orso nella gabbia, racconta

la sua fine pietosa.

Aveva già cominciato a menarlo con sé a spezzare, perché era

un ragazzetto che per la fatica prometteva dimolto, quando

un giorno, povero Gigino! non potendo più reggere dalla sete

che lo tormentava dopo aver mangiato una salacca senza

lavare, entrò in un campo e s'arrampicò sopra un ciliegio.

Sopraggiunse il contadino gridando da lontano; il bambino

per scender presto, cadde, si fece male a una gamba, non

poté fuggire e fu mezzo massacrato dal contadino che lo

raggiunse. Parte per lo spavento, parte per le percosse,

dopo quindici giorni gli morì di convulsioni, che tutti non

fecero altro che dire «Peccato!», perché delle creature

belle a quella maniera non era tanto facile vederne.

Finito il racconto, rimane un momento fermo a pensare; poi

ripiglia il martello e continua il suo lavoro.

La sua donna è cieca da un occhio, e di quella disgrazia la

colpa l'ha tutta lui, perché, se ci avesse badato, non

sarebbe accaduta. Quando le gambe la reggevano, la mattina

andava a chiedere l'elemosina, e, se aveva fatto qualche

tozzo di pane, verso il mezzogiorno glielo portava dove era

a spezzare e si fermava lì a tenergli un po' di compagnia; e

qualche volta, in tempo che lui mangiava, si metteva lei a

spezzare, tanto per non perder lavoro. Una mattinaccia, in

tempo che la su' donna svoltava la pezzòla del pane, passò

un signore in calesse che buttò via un mozzicone di sigaro

acceso, il quale andò a cascare vicino al monte de' sassi.

La donna si chinò per raccattarlo e porgerlo al marito, e in

quel tempo una scheggia d'alberese la colpì nell'occhio e

l'accecò senza rimedio. Da quella mattina non è stata più

lei: gli dole sempre il capo, non si regge più ritta dalla

debolezza e non sa come curarsi, perché il dottore non gli

ha ordinato altro che carne e vino generoso. E ora passa le

sue giornate sull'uscio, seduta a chiedere la carità ai

viandanti; ma da che hanno fatto la strada ferrata non passa

quasi più nessuno, e spesso, dopo essersi accostata, mezza

cieca, a chieder l'elemosina a chi le viene incontro per

chiederla a lei, vede andar sotto il sole senza aver fatto

né un centesimo né un boccone di pane. Allora, s'accuccia

per abitudine accanto al fuoco spento, dove, aspettando il

marito e dicendo la corona, s'addormenta.

Un giorno che, meno brusco del solito, mi parlava delle sue

miserie, dei suoi bisogni e delle sue privazioni, gli

domandai quasi scherzando:

«Dimmi: se tu potessi in questo momento ottenere tutto

quello che ti paresse, che desidereresti?»

«Una fetta di pane bianco per darlo inzuppato alla mi'

vecchia che non ha più denti!»

Ma quando quest'uomo s'ammalerà, il medico, andando a suo

comodo dopo la terza chiamata, lo troverà agonizzante; il

prete invitato per carità a spicciarsi, vorrà finire il suo

desinare e lo troverà morto; il becchino, guardandogli i

piedi scalzi e il camicione topposo, gli reciterà la breve

orazione: «Accidenti a chi ti ci ha portato!».

Il volume "Veglie di Neri" è

scaricabile dal sito alla sezione Scaricolibri

"LO SPACCAPIETRE"

(da: 'Un ragazzo in toscana negli

anni quaranta' di Piero Santi)

Ho accennato prima a questo mestiere e ritengo sia opportuno

specificare meglio in cosa consisteva. Le strade bianche,

quelle non asfaltate, erano la maggioranza nell’Italia

centrale. Fino agli anni Cinquanta queste strade venivano

mantenute con ghiaia derivata da pietra di fiume ossia

ciotoli rotondeggianti di arenaria rotti a mano. Una figura

che è rimasta molto presente nei ricordi della mia

generazione è quella degli spaccapietre. Erano degli uomini

di mezza età, per quanto ricordo, assai loquaci e integrati

nel tessuto del contado. Ecco come si svolgeva il loro

lavoro. Un barroccio, trainato ovviamente da un cavallo,

scaricava dei cumuli di pietre di fiume di circa mezzo metro

cubo ognuno sulla banchina della strada, a distanza di una

cinquantina di metri l’uno dall’altro. Un uomo si sedeva su

una balla riempita di paglia, messa a cavallo della pietra

più comoda, così seduto prendeva in mano un sasso alla volta

e con un martello speciale, adatto all’uso a cui era

destinato, riduceva quelle pietre in piccoli pezzi di forma

irregolare, ma di 20-30 grammi.In una giornata di lavoro

ingrato, sotto il sole, lo spaccapietre, impolverato dalle

rare auto che passavano, sminuzzava un po’ più di mezzo

metro cubo di pietre. Le sue mani erano callose, rigide,

ruvide sino all’inverosimile. Se gli davamo la mano era come

stringere una grattugia di ferro (come quelle con le quali

normalmente si grattugia il formaggio). L’uomo conosceva

tutti: i barrocciai, i contadini che passavano con i loro

carri trainati da buoi, quelli che andavano a piedi al paese

o al mercato. Per molti “pendolari” che passavano due volte

al giorno per andare al lavoro e ritornare, lo spaccapietre

era un punto di riferimento, anche un confidente e perfino

un apportatore di tranquillità contro persone non

rassicuranti che saltuariamente transitavano. “Attenzione

donne, chiudete gli usci, badate i bimbi! Son passati gli

zingari; lo sapete che quelli portano via anche i bimbi...

!“ Forse era un allarme ingiusto quello dei bimbi, ma

certamente serviva come avviso per difendersi dai piccoli

furti. Quando non c’erano passanti il buon omo, tra una

martellata e l’altra, cantava. Per lo più erano stornelli il

cui contenuto era spesso una rievocazione di fatti lontani.

Finito di spaccare il mucchio, con il badile raccoglieva

questi detriti divenuti ghiaia e li ammucchiava sì da

formare una specie di tronco di piramide. Lo stradino

dipendente dall’A.N.A.S. dalla Provincia o dal Comune,

responsabile del tratto di strada, passava a misurare il

volume del mucchio e, in base a questo, lo spaccapietre

riscuoteva; forse ricavava una quindicina di lire al giorno,

più di un bracciante agricolo che ne prendeva dodici. Per

dare un ragguaglio dei valori, ricordo che un buon vino

veniva venduto al minuto a circa cinque lire al litro, ma

tre lire all’ingrosso. Il prezzo di un paio di buoi da tiro

era di dieci-dodicimila lire. Evidentemente uno che

guadagnava anche quindici lire al giorno, poteva fare “pochi

salti”. |