|

La nuova chiesa pievana di S.Michele

viene costruita nel

1761 (Progetto di Alberigo Venturi, pievano Don Carlo Casini). Fu costruita al posto dell'antica chiesa di S.Michele

di Contrino, al

centro del paese e dedicata a S. Michele Arcangelo, la cui Festa Patronale

ha luogo il 29 settembre di ogni anno. Un

grosso orologio occupava il rosone della facciata esterna e il suo tic-tac

si udiva giorno e notte all'interno della navata e i suoi comandi

meccanici si trovavano accanto al vecchio organo, quest'ultimo sostituito

da uno nuovo nel 1979. L'organo

viene usato poco, perché spesso gruppi di giovani accompagnano i canti

religiosi con chitarre, batteria e con altri strumenti. L'organo in Chiesa

fu sostituito da uno nuovo, pievano era Don Ghilli. L'orologio veniva

caricato, giornalmente, da un certo Berto Ciabatti che faceva il

campanaro, il sacrestano e, fedele al suo cognome, il ciabattino. Ora un

nuovo orologio elettrico della ditta Trebino è stato installato, nel

1978, sul campanile sempre con Don Ghilli pievano. La

parrocchia fu nominata «Pievania» nel 1591, perché ereditò il titolo

dall'antica Pieve di San Giovanni a Camajano, località Pievaccia situata

nel botro di Riardo, successivamente distrutta.

La nuova chiesa pievana di S.Michele

viene costruita nel

1761 (Progetto di Alberigo Venturi, pievano Don Carlo Casini). Fu costruita al posto dell'antica chiesa di S.Michele

di Contrino, al

centro del paese e dedicata a S. Michele Arcangelo, la cui Festa Patronale

ha luogo il 29 settembre di ogni anno. Un

grosso orologio occupava il rosone della facciata esterna e il suo tic-tac

si udiva giorno e notte all'interno della navata e i suoi comandi

meccanici si trovavano accanto al vecchio organo, quest'ultimo sostituito

da uno nuovo nel 1979. L'organo

viene usato poco, perché spesso gruppi di giovani accompagnano i canti

religiosi con chitarre, batteria e con altri strumenti. L'organo in Chiesa

fu sostituito da uno nuovo, pievano era Don Ghilli. L'orologio veniva

caricato, giornalmente, da un certo Berto Ciabatti che faceva il

campanaro, il sacrestano e, fedele al suo cognome, il ciabattino. Ora un

nuovo orologio elettrico della ditta Trebino è stato installato, nel

1978, sul campanile sempre con Don Ghilli pievano. La

parrocchia fu nominata «Pievania» nel 1591, perché ereditò il titolo

dall'antica Pieve di San Giovanni a Camajano, località Pievaccia situata

nel botro di Riardo, successivamente distrutta.

I Pievani che si sono succeduti da inizio '900 al 2011:

Don Giuseppe Piancastelli 1900-1903;

Don Pietro Bianucci 1903-1912;

Don Giuseppe Pinucci 1912-1913;

Don Francesco Corsi 1916-1925;

Don Giovanni Balzini 1925-1938;

Don Bruno Cardelli 1939-1945;

Don Antonio Pettinato 1945-1954 (deceduto nel 1956 e

sepolto nel Cimitero del Gabbro);

Don Giuseppe Ghilli 1954-1965;

Don

Emilio Vukick 1965-1968;

Don Giancarlo Pancaccini 1968-1977;

Don Luciano Musi 1977-1984;

Don Giorgio Eschini 1984-1994;

Don Amedeo Peruzzi 1994-1996;

Don Luciano Zucchetti 1997-1999;

Don Vittorio Alfieri 1999-2005;

Don Michel Jeam 2006-2008;

Don Ianusz Wozniak 2008-2011;

Don Grzegorz Baryn 2011

A proposito di Don Emilio Vukick, si ricorda un episodio singolare,

quando nel 1968, il Vescovo di Livorno Mons. Guano, decise di trasferirlo

ad altra parrocchia, i suoi collaboratori più giovani, una notte per

protesta, murarono la porta della Chiesa, provocando reazione da parte

delle autorità ecclesiastiche e civili, così che ne seguì un processo

con la condanna di alcuni responsabili.

Nonostante la opposizione Don Emilio fu sostituito, dal 1969 al 1977 da

Don Giancarlo Pancaccini.

A lui successe, nel 1977 Don Luciano Musi, che sviluppò l'attività

religiosa, culturale e ricreativa tra i giovani iniziata da Don Emilio e

da Don Giancarlo e istituì il pronto soccorso della Misericordia.

Ma l'opera più importante di Don Luciano, fu il completo ammodernamento

della Chiesa, solennemente riaperta al culto dal Vescovo di Livorno Mons.

Alberto Ablondi, l' 8 dicembre 1978 come ricorda una targa. Le

principali modifiche apportate furono le seguenti:

— Fu abbattuto l'altare maggiore e sostituito da uno fatto con lastra di

marmo sostenuta da due colonnine con capitelli in alabastro volterrano del

700 recuperate da quello precedente. Fu tolta anche la balaustra.

—Fu tolto l'altare della cappellina nel lato sinistro, dove attualmente

si trovano, il consolle dell'organo, gli strumenti del complesso sonoro e

una statua del Sacro Cuore.

—Il vecchio coro fu sostituito con uno nuovo in legno artisticamente

lavorato dagli artigiani del paese Biagino Biagini e Canzio Biagini.

—Fu eliminata una scala a chiocciola che si trovava a destra entrando in

Chiesa che permetteva l'accesso all' organo.

— Il fonte battesimale, che si trovava vicino alla scala a chiocciola,

fu spostato al lato destro dell' altare maggiore.

— Furono murate due nicchie dove erano collocate le statue di S.

Francesco Ferreri e della Madonna.

— Fu sostituita la bussola in legno all' entrata della Chiesa.

— Fu rifatto completamente il pavimento

— Furono sostituite le vecchie panche con delle nuove.

— Al centro del coro fu messo un grande quadro (m. 3.45 x 1.75) opera

del pittore del luogo Gianfranco Biagini, raffigurante Gesù risorto.

— Il quadro della Madonna del Buon Consiglio di scuola senese, del 1400,

invece fu ricollocato al vecchio posto, cioè sull'altare a destra

entrando in Chiesa.

— Un grosso crocifisso, opera dello scultore livornese Giulio Guiggi, fu

posto al centro dell'arcata che sovrasta l'altare maggiore. Dello stesso

scultore sono pure le formelle della Via Crucis.

— La Madonna di Montenero opera del pittore livornese Cafiero Filippelli,

donata in memoria di Mons. Giovanni Balzini, fu collocata nella sacrestia.

— Al centro della facciata della Chiesa fu eseguito, dalla Ditta Mellili

di Firenze il mosaico raffigurante S. Michele Arcangelo.

— Una croce in ferro, artisticamente lavorata dall'artigiano del paese

Libero Quochi, fu posta sul frontale.

— Anche le dodici crocette in ferro, attaccate al muro nell' interno

della Chiesa, il leggio e il porta turibolo, sono opera dello stesso

artigiano. I suddetti lavori furono possibili per l'impegno di Don

Luciano, del Consiglio Pastorale e il concorso di tutti i paesani compresi

quelli residenti altrove.

Nel 1927 viene ristrutturata la piazza del

paese ed aprono i

primi distributori di

benzina di Giuseppe Biagini a Gabbro e di

Vittorio Rossi in località Capanne sulla via Emilia.

Nel 1927 viene ristrutturata la piazza del

paese ed aprono i

primi distributori di

benzina di Giuseppe Biagini a Gabbro e di

Vittorio Rossi in località Capanne sulla via Emilia.

Inizio '900 - Don

Giuseppe Piancastelli si lamenta del rumore dell'orologio

Con deliberazione della Compagnia, coll’annuenza del paese, con

l’approvazione di mons. vescovo nostro, fu collocato l’attuale orologio

sulla chiesa. La macchina posa sul piano dell’orchestra scendendo i pesi

dalla parte opposta del fonte battesimale, spesa e lavoro da me in

nessuna maniera approvato. Non già perché fossi contrario all’orologio,

ma solo perché non mi pareva giusto che denari dati per il mantenimento

del culto e per la gloria di Dio fossero impiegati in pubblica utilità e

in cosa affatto estranea al culto medesimo. E fu questa la ragione e

volli che fosse chiesta la facoltà di erogare tal somma all’ordinario

locale e ancora per l’altra ragione

del disturbo (essendo stati costretti di doverlo collocare in chiesa)

che dava in tempo delle funzioni. La macchina dell’orologio compreso il

parafulmine costò la somma di milleducento lire,

opera del Granaglia (Torino), dico l.1200. Più le spese di arte muraria

falegname, fabbro e

annessi e connessi che ascesero circa l. 375. Chi poi volesse vedere

tutta la spesa è descritta dal

camarlingo della Confraternita. Fu collocato al posto nel mese di

decembre dell’anno 1890 e nello stesso mese cominciò a suonare.

Chi si fosse trovato in chiesa e avesse sentito il disturbo che

produceva la sbatteria dell’orologio si sarebbe scandalizzato e avrebbe

pianto, pensando a che era ridotto il tempio santo di Dio. Mi duoleva il

cuore. Fu allora che, lusingato da qualche speranza, proposi di mandare

ad effetto, ciò che quattordici anni prima aveva divisato il mio

antecessore. D’innalzare una torre quasi di fianco alla canonica. Già

erano state gittate le fondamenta 14 anni prima, come sopra ho detto.

L’anno milleottocentonovantatre affacciai al popolo l’idea di cominciare

il campanile per togliere l’inconveniente di chiesa. Annuì il popolo e,

dopo diverse adunanze, fu concertato di sospendere tutte le feste e

tutti gli avanzi, tanto della Compagnia quanto della Misericordia perchè

fossero impiegati nella costruzione del campanile. Creata una

commissione il dì nove agosto 1893 fu cominciato il campanile. Il

disegno è del sig. Giovanni Spinelli del Gabbro, il capo muratore

Antonio Benedetti di S. Martino in Parrana, la pietra della cava del

sig. Giustino Pezzatini di Colognole. I suddetti lavori furono fatti

durante il tempo in cui fu economo spirituale di questa chiesa il

sacerdote don Luigi Simoni. Rimasta interrotta la suddetta torre per

mancanza di mezzi all’altezza di metri 8, essendo ormai costata a questo

popolo l. 3657, dopo otto anni, cioè nell’agosto dell’anno 1901 fu

continuata e portata al suo completo fine. Per compierla occorsero circa

l. settemila. Nell’anno 1901 furono fatti alcuni restauri a questa

chiesa spendendo l. 600, concesse dall’Economato Generale di Firenze.

Sacerdote Giuseppe Piancastelli economo spirituale.

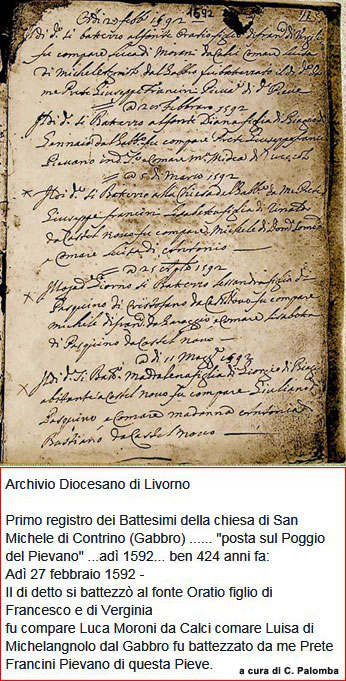

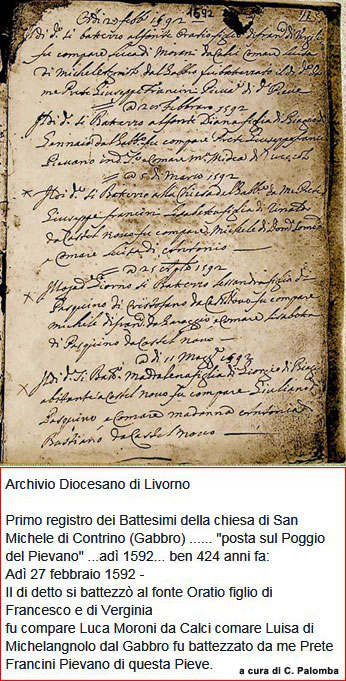

(Archivio diocesano di

Livorno, pieve di S. Michele del Gabbro, Nuovo Campione, pp. 93

Ss ."La storia della pieve di San

Michele e della Compagnia della Natività di Maria del Gabbro" di

L. Grassi, P.I. Menichini,

C. Palomba)

La vita religiosa

La vita religiosa

La popolazione ha sempre preso parte attiva alla vita religiosa. Soprattutto

i ragazzi hanno partecipato con assiduità alle funzioni facendo i

chierichetti e cantando. La

loro presenza è sempre stata particolarmente numerosa il giorno del Santo

patrono e nel periodo precedente il Santo Natale e la Santa Pasqua. Durante

la Settimana Santa cantavano le « Lamentazioni », dopo essersi

esercitati alla scuola di un certo Sig. Camerino Camerini, allora cantore

della Chiesa. I ragazzi, in ricordo della morte di Gesù a un certo punto

delle funzioni, battevano sul pavimento della Chiesa, con dei ramicelli

chiamati mazze, da loro appositamente preparati e decorati con intarsi

nella corteccia. Venivano

organizzate bellissime processioni per le strade del paese con la

partecipazione della banda e di moltissime persone. Più

significative quelle della sera del Venerdì Santo con la Madonna

Addolorata e il giorno del Corpus Domini col Santissimo. In

quest'ultima tutti i paesani, abitanti lungo il percorso della

processione, facevano a gara nel tappezzare di fiori le strade. Altre

processioni da ricordare erano quelle delle

« Rogazioni », che si

svolgevano di buon mattino nel mese di maggio e raggiungevano, a giorni

alterni, la località del Poggio del Pievano, la Crocina all'altezza delle

cave nella via livornese e la Madonnina che si trova tra il Gabbro e la

località Riardo, per implorare la benedizione di Dio sulle persone, sulla

campagna e infine, quella del giorno dei morti (2 novembre) per

commemorare i defunti. Anche

la benedizione delle case era un avvenimento importante per la vita

religiosa del paese. Ogni anno il Pievano iniziava la benedizione delle

case dei contadini fuori del paese. Data

la lontananza, egli insieme ai chierichetti, si fermavano a consumare il

pranzo in luoghi stabiliti: un giorno alla fattoria di Poggiopiano già

villa Bandini, un altro alla fattoria delle Ceretelle, un giorno al podere

Seppia alla Casina e alla fattoria Mirabella. A

quel tempo venivano benedette tutte le stanze e tutti i ripostigli, mentre

ora, generalmente il Pievano benedice rimanendo fermo in una stanza. Altre

tradizioni, partecipazioni e funzioni religiose, pur esistendo ancora,

sono molto semplificate. Degno

di essere ricordato è il pellegrinaggio al Santuario di Montenero che

veniva fatto, allora, il secondo sabato del mese di maggio, oggi la

seconda domenica dello stesso mese. Quasi tutti i paesani vi

partecipavano; alcuni partivano di buon mattino e passando dalle località

Capannino, Quarata, Castellaccio, raggiungevano a piedi il Santuario. A

loro si univano coloro che erano giunti a Montenero basso (Piazza delle

Carrozze) coi barrocci. Dopo

aver preso parte alla S. Messa comunitaria i pellegrini si radunavano per

le varie scalinate, nei giardini delle suore, nei locali della foresteria

del Santuario, messi a disposizione per consumare il pranzo portato da

casa. Al ritorno si sostava in una località chiamata « Il Papa » (alla

Malavolta) dove si trovava, e si trova ancora, una cappellina con la

Madonna, poi, in processione, si raggiungeva la Chiesa del Gabbro. Oggi

pochissimi raggiungono Montenero a piedi, ma è rimasta ancora la

tradizione, in occasione del pellegrinaggio, di portare il mangiare e

consumarlo nei già citati locali. Nel

1928 accadde un fatto curioso. I pellegrini del Gabbro, mentre scendevano

in processione dal colle

di Montenero, si imbatterono in alcuni monteneresi i quali, si dice, che

abbiano fatto atti irriverenti al passaggio del loro gonfalone. I

gabbrigiani, evidentemente anche un poco su di giri per il vino bevuto, si

scagliarono contro di loro e ne nacque un tafferuglio che nei giorni

successivi ebbe un seguito quando i monteneresi organizzarono delle

spedizioni punitive contro i gabbrigiani. Per

riportare la pace intervennero l' allora segretario del fascio di

Montenero e quello del Gabbro e il gabbrigiano Luigi Umberto Quochi, che

per ragioni di lavoro, aveva molti amici tra gli abitanti di Montenero. Il

10 agosto 1936, il giovane fascista Giovanni Marconi residente al

Gabbro la sera della proclamazione dell’impero, comandato a suonare le

campane in segno di festa, alla chiesa della frazione, cadde dal

campanile e morì.

Da: "Il

mio paese Gabbro" di Jacopo Cadore Quochi 1979, scaricabile dal sito.

|