|

Il cammino dei pastori

Il cammino dei pastori

Con l'autunno arrivava il tempo della transumanza, i pastori lombardi

intraprendevano un viaggio che sarebbe durato dai sette ai

quindici giorni verso territori un tempo facenti parte di un

unico immenso feudo, lungo strade regie e i tratturi detti poi,

vie Maremmane o Doganali.

Dopo le importanti feste di settembre

(la Natività della Madonna, l'Esaltazione della Croce, san Michele) e fatti i contratti, a novembre, quando cominciava a

far veramente freddo, a piedi, o i più fortunati con un asino,

un cavallo o un mulo sopra il quale caricavano le masserizie, i

pastori si mettevano alla guida dei greggi delle pecore e delle

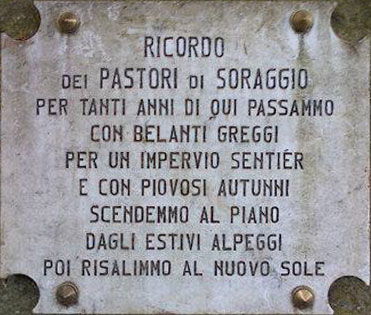

capre da far svernare in luoghi più caldi per la vicinanza del

mare, come ricorda questa lapide nel paese di Soraggio sulle

Apuane. Portavano con loro la farina dolce di castagne che

avevano raccolto e macinato per venderla agli abitanti della

costa, ma anche prodotti di contrabbando (sete, lane) o di

artigianato. Spesso avevano dietro i ragazzi da impiegare come

garzoni, o delle donne da maritare o far lavorare come

domestiche e non mancavano i cani da difesa. Poteva

accompagnarli anche qualche altro emiliano: un carbonaio o un

fabbro, un sensale di bestiame, qualche mercante di stoffe

milanese, o un terraticante che era uno dei lavoratori

della terra più poveri. Arrivati nei paesi di Maremma i pastori

effettuavano quelle pratiche che il Comune richiedeva sia per la

riscossione delle gabelle, che per l'ordine pubblico. Prendevano

alloggio in un domicilio coatto, un capannone o una casa

attrezzati al bisogno che aveva nome di masseria. Quella

del Gabbro, documentata molto tardi (1566), ospitava un migliaio

di ovini e due cavalli per varie incombenze. Qui avevano

riferimento in un capo pastore, un emiliano o uno del posto che

si era aggiudicato l'asta dei proventi del pascolo e vigilava

sul rispetto di varie norme. Al Gabbro fu detto in vari tempi

conduttore, paschiere, proventuario; altrove ebbe il nome di

vergaio. Erano suoi sottoposti dei garzoni o butteri che si

occupavano del trasferimento e del soggiorno degli animali. La

masseria del Gabbro dovette essere collegata anche all'osteria,

uno dei nomi con cui era chiamato il provento pubblico del vino

e del macello. Spesso l'asta veniva fatta a settembre, cioè non

molto prima dell'arrivo dei greggi emiliani. Vino, carne, ma

anche pane e frutta servirono certamente a chi era costretto a

restare per mesi; ed è per questo che in vari documenti si

possono trovare anche osti interessati alla conduzione dei

pascoli. Per esempio nel 1360 i poderi di Uliveto, Salviano,

Leccio, Tregolo, ecc., vennero allogati ad Antonio di

Ugolino tavernaio di Livorno; nel 1427 era un tale Francesco di

Jacopo di Nugola taverniere che conduceva dall'Opera del Duomo

di Pisa la quarta parte del pasco e la pastura di Uliveto e

Limone (sono i territori vicini al Gabbro). Trascorreva

l'inverno. Tra aprile e maggio gli emiliani riportavano le

pecore e le capre sui monti, insieme a vari prodotti delle

Maremma non coltivabili sugli Appennini (vino, olio, grani

saraceni). Sia all'andata che al ritorno lungo le strade maestre

una fitta rete di ospizi veniva incontro ai bisogni dei pastori:

un pasto, un tetto se pioveva forte, un letto se si era

ammalati, informazioni sulla strada da seguire. Se non c'era

l'ostello, lungo le vie si poteva trovare una indicazione

particolare: un tabernacolo per esempio, e dalla iconografia dei

santi si poteva

intuire la vicinanza di un luogo sacro. Al Gabbro fu prossima

al paese per molti secoli una Maestà: se ci volessimo domandare

il significato dei santi raffigurati nell'immagine del

tabernacolo - la Madonna, san Michele, sant'Antonio abate -

capiremmo dal dipinto di essere vicini ad un castello e ad una

chiesa dal titolo a san Michele e ad un luogo sacro dedicato

alla Madonna, abitato da religiosi regolari, simboleggiati da sant'Antonio abate (v. la Sambuca e Montenero, ma anche Popogna

dove fu una cappella proprio con il titolo a sant'Antonio). Nel Medioevo

e forse anche in tempi più lontani esisteva la possibilità per

gli stranieri di poter prendere alloggio presso case o quartieri

pubblici creati da sovrani o autorità comunali. Questi alloggi

coatti incentivavano e controllavano il commercio a lunga distanza.

Sebbene nel Basso Medioevo si sappia di una loro graduale scomparsa, ci

sembra che possa rientrare in questa categoria, come piccolo fondaco

rurale, la masseria del Gabbro. Da: "Gabbro, gente, terre e documenti" di Paola Ircani Menichini, Corrado Palomba, Lando Grassi) scaricabile

dal sito. Dopo le importanti feste di settembre

(la Natività della Madonna, l'Esaltazione della Croce, san Michele) e fatti i contratti, a novembre, quando cominciava a

far veramente freddo, a piedi, o i più fortunati con un asino,

un cavallo o un mulo sopra il quale caricavano le masserizie, i

pastori si mettevano alla guida dei greggi delle pecore e delle

capre da far svernare in luoghi più caldi per la vicinanza del

mare, come ricorda questa lapide nel paese di Soraggio sulle

Apuane. Portavano con loro la farina dolce di castagne che

avevano raccolto e macinato per venderla agli abitanti della

costa, ma anche prodotti di contrabbando (sete, lane) o di

artigianato. Spesso avevano dietro i ragazzi da impiegare come

garzoni, o delle donne da maritare o far lavorare come

domestiche e non mancavano i cani da difesa. Poteva

accompagnarli anche qualche altro emiliano: un carbonaio o un

fabbro, un sensale di bestiame, qualche mercante di stoffe

milanese, o un terraticante che era uno dei lavoratori

della terra più poveri. Arrivati nei paesi di Maremma i pastori

effettuavano quelle pratiche che il Comune richiedeva sia per la

riscossione delle gabelle, che per l'ordine pubblico. Prendevano

alloggio in un domicilio coatto, un capannone o una casa

attrezzati al bisogno che aveva nome di masseria. Quella

del Gabbro, documentata molto tardi (1566), ospitava un migliaio

di ovini e due cavalli per varie incombenze. Qui avevano

riferimento in un capo pastore, un emiliano o uno del posto che

si era aggiudicato l'asta dei proventi del pascolo e vigilava

sul rispetto di varie norme. Al Gabbro fu detto in vari tempi

conduttore, paschiere, proventuario; altrove ebbe il nome di

vergaio. Erano suoi sottoposti dei garzoni o butteri che si

occupavano del trasferimento e del soggiorno degli animali. La

masseria del Gabbro dovette essere collegata anche all'osteria,

uno dei nomi con cui era chiamato il provento pubblico del vino

e del macello. Spesso l'asta veniva fatta a settembre, cioè non

molto prima dell'arrivo dei greggi emiliani. Vino, carne, ma

anche pane e frutta servirono certamente a chi era costretto a

restare per mesi; ed è per questo che in vari documenti si

possono trovare anche osti interessati alla conduzione dei

pascoli. Per esempio nel 1360 i poderi di Uliveto, Salviano,

Leccio, Tregolo, ecc., vennero allogati ad Antonio di

Ugolino tavernaio di Livorno; nel 1427 era un tale Francesco di

Jacopo di Nugola taverniere che conduceva dall'Opera del Duomo

di Pisa la quarta parte del pasco e la pastura di Uliveto e

Limone (sono i territori vicini al Gabbro). Trascorreva

l'inverno. Tra aprile e maggio gli emiliani riportavano le

pecore e le capre sui monti, insieme a vari prodotti delle

Maremma non coltivabili sugli Appennini (vino, olio, grani

saraceni). Sia all'andata che al ritorno lungo le strade maestre

una fitta rete di ospizi veniva incontro ai bisogni dei pastori:

un pasto, un tetto se pioveva forte, un letto se si era

ammalati, informazioni sulla strada da seguire. Se non c'era

l'ostello, lungo le vie si poteva trovare una indicazione

particolare: un tabernacolo per esempio, e dalla iconografia dei

santi si poteva

intuire la vicinanza di un luogo sacro. Al Gabbro fu prossima

al paese per molti secoli una Maestà: se ci volessimo domandare

il significato dei santi raffigurati nell'immagine del

tabernacolo - la Madonna, san Michele, sant'Antonio abate -

capiremmo dal dipinto di essere vicini ad un castello e ad una

chiesa dal titolo a san Michele e ad un luogo sacro dedicato

alla Madonna, abitato da religiosi regolari, simboleggiati da sant'Antonio abate (v. la Sambuca e Montenero, ma anche Popogna

dove fu una cappella proprio con il titolo a sant'Antonio). Nel Medioevo

e forse anche in tempi più lontani esisteva la possibilità per

gli stranieri di poter prendere alloggio presso case o quartieri

pubblici creati da sovrani o autorità comunali. Questi alloggi

coatti incentivavano e controllavano il commercio a lunga distanza.

Sebbene nel Basso Medioevo si sappia di una loro graduale scomparsa, ci

sembra che possa rientrare in questa categoria, come piccolo fondaco

rurale, la masseria del Gabbro. Da: "Gabbro, gente, terre e documenti" di Paola Ircani Menichini, Corrado Palomba, Lando Grassi) scaricabile

dal sito.

******

I pastori, con rescritto di S.A.S. del 16 maggio 1633, furono

autorizzati ad essere armati, malgrado il disappunto delle autorità a

far portare armi ai popolani, quando accompagnavano le bestie al pascolo

per difenderle dai banditi e dai lupi; segno questo delle condizioni del

contado in quei tempi!

(Da: "Il Capitanato Nuovo di Livorno" di Renzo Mazzanti) |