|

L'evoluzione del lavoro

nel '900

L'evoluzione del lavoro

nel '900

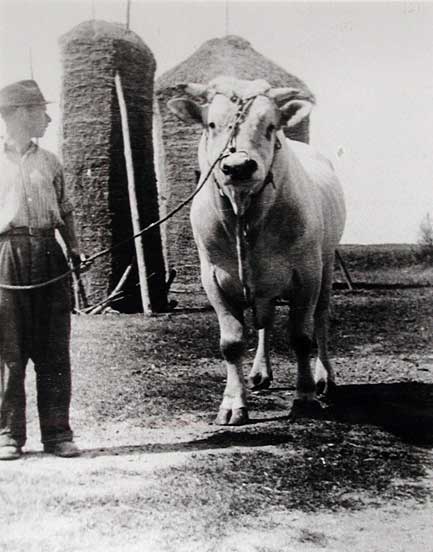

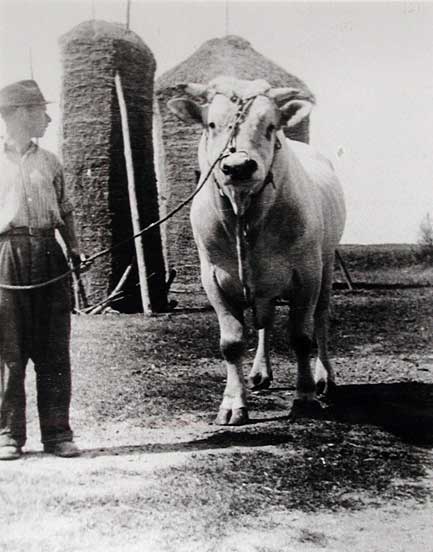

Il lavoro nei primi anni del '900 era prevalentemente agricolo, esercitato

da contadini e piccoli possidenti. I contadini facevano capo alle

rispettive fattorie; tra queste ricordiamo la fattoria Mirabella, quella

in località Poggiopiano e quelle più piccole, come numero di

agricoltori, delle Ceretelle e della Villa. Il lavoro si svolgeva tutto a

mezzadria e i prodotti venivano portati alle fattorie e poi suddivisi. I

campi venivano lavorati dagli stessi contadini e possidenti con attrezzi

di vario genere: zappe, aratri trainati da buoi e più tardi da qualche

trattore. Il raccolto era ed è tuttora, costituito da grano, orzo,

granoturco, fieno, olive, uva, ecc. Caratteristica era la vendemmia; l'uva

raccolta veniva portata in appositi recipienti e pigiata da persone a

piedi scalzi o con il « pigio»,

ramo di albero appositamente conservato per questo uso, dopodiché gettata

nei tini o nelle apposite botti per la fermentazione. Nel mese di

settembre la raccolta dell'uva costituiva un lavoro stagionale per le

donne, le quali raccoglievano e pulivano i bei grappoli che poi venivano

posti in ceste ed avviati nei vari mercati italiani ed esteri. Bella era

anche la mietitura del grano eseguita a mano con la falce, da mattina a

sera, o con la segatrice trainata da buoi o dal trattore. Al termine del

lavoro la massaia, cioè al calar del sole, usava portare, in un grosso

paniere, la cena che veniva consumata all'aperto con grande appetito. Il

grano veniva poi portato nell'aia dove era eretta coi covoni la "barca"

e, successivamente, si effettuava la trebbiatura in mezzo ad un gran

polverone. La trebbiatrice veniva azionata dal cosiddetto vaporetto

(macchina a vapore) attraverso una lunga cinghia di trasmissione. Il

vaporetto funzionava, in un primo tempo a legna, dopo a carbone. Col

passare del tempo fu sostituito dal trattore, il cui combustibile era

petrolio agricolo. Oggi invece sia la mietitura e tutte le conseguenti

operazioni, vengono effettuate simultaneamente nei campi da macchine

tecnicamente avanzate e che richiedono poca mano d'opera e minor perdita

di tempo. Altre persone, donne, ragazzi e disoccupati, si recavano nei

campi dove era stato segato il grano, a «spigolare», cioè a raccogliere

le spighe che erano state lasciate nel campo, inavvertitamente dalle

raccoglitrici. Chi aveva spigolato, una volta tornato a casa, in un

piazzale, batteva le spighe con due bastoni snodati chiamati

«correggiati » e dopo

averle spulate al vento portava i chicchi di grano, puliti, al mulino per

macinarli. Altri operai trovavano lavoro, se pur saltuariamente, a

tagliare boschi, a portare legna coi muli o lungo le strade a spaccare

pietre necessarie per rifare il fondo stradale, e alla « Magnesite»

nel versante a mare tra Nibbiaia e Castiglioncello, dove venivano estratti

materiali refrattari. Le donne, oltre a collaborare con gli uomini in

molti lavori, accudivano alle faccende di casa e facevano il pane che

cuocevano nei forni scaldati a legna. Il lavoro rendeva poco e la miseria

regnava ovunque, imponendo grossi sacrifici anche nell'alimentazione che

era più che frugale a base di fagioli, patate, polenta, aringhe, erbe di

campo, ecc. La carne, il coniglio o il pollo venivano, in genere, mangiati

nei giorni di gran festa. Per alcuni la situazione migliorò un poco

quando un certo numero di operai fu assunto a lavorare presso la fornace

Serredi, presso lo stabilimento Solvay e in alcune fabbriche di materiale

bellico a Livorno. Dal 1935 al 1944 la situazione, anche a causa della

guerra, restò stazionaria. Nel 1945 il lavoro riprese intensamente

ovunque. Gli americani, giunti nelle nostre zone durante la seconda guerra

mondiale, fecero di Livorno, per il suo porto, un centro base di

installazioni militari. Riattivarono le fabbriche distrutte dai bombardamenti

e installarono numerosi magazzini dando lavoro a migliaia di operai. Molti

venivano prelevati al mattino con camion militari anche dal Gabbro e

portati in questi centri di lavoro e la sera riportati alle loro case.

percorrendo in un primo tempo, la via di Valle Benedetta, perchè la via

della Popogna era impraticabile per i danni provocati dai tedeschi, i

quali, prima della ritirata, avevano fatto saltare tutti i ponti. Il

notevole contributo di lavoro dei gabbrigiani per la ricostruzione e per

la ripresa economica della città di Livorno e la loro voglia di lavorare

in ogni settore, hanno fatto sì che oggi abbiano raggiunto, in genere, un

meritato benessere economico. Per questo, fra gli impresari edili e loro

lavoratori, vanno menzionati i Sigg. Geom. Mario Barzacchi, Libero

Trusendi, Rag. Ivo Ferretti, Ing. Ivanio Castagni, Monastero Gori, Marino

Malanima, Alfonsino Piancastelli e Alessandro Giusti e vanno ricordate le

Cooperative Edili L'Aquila, Sirena, Rondine e Verriga, tutti residenti al

Gabbro. Dopo il 1945 molti giovani agricoltori lasciarono i lavori dei

campi per andare a lavorare nelle industrie e l'esodo fu così intenso che

molte famiglie di agricoltori cessarono di esistere come tali e molti

poderi furono abbandonati. Oggi questi campi vengono lavorati a conduzione

diretta. Anche la fattoria di Poggiopiano cessò il suo ruolo perchè fu

acquistata dalla Compagnia Portuale di Livorno e trasformata in ente

sociale agricolo, passando ad una prevalente produzione di vini. Nei

gabbrigiani l'emigrazione all'estero per lavoro ha sempre trovato

poco riscontro; emigrarono in Argentina con le famiglie Vasco Spinelli

che, dopo molti anni di permanenza in quella nazione, tornarono al loro

paese; Otello Pozzi emigrò in USA e sempre in USA emigrò Massino Massini

che seguì le figlie che avevano sposato due americani.

Da:"Il

mio paese Gabbro" di Jacopo Cadore Quochi 1979, scaricabile dal sito

|