L’arresto

All’alba del 20 dicembre 1943 un gruppo di carabinieri

della stazione di Gabbro (Rosignano Marittimo, Livorno)

circondò una cascina poco fuori dal centro abitato.

L’obiettivo della retata erano tre famiglie ebree

recentemente sfollate da Livorno e arrivate da poche

settimane nel piccolo centro. I Bayona, i Baruch e i

Modiano, in totale diciassette persone, furono tratti in

arresto senza alcuna difficoltà. Nella colonica dove si

erano sistemate, le tre famiglie si erano dovute

adattare a vivere in ristrettezze: «era una stalla, s’è

preso nella macchia dei legni, s’è fatto dei letti,

insomma ci si arrangiava a quella maniera lì»; al Gabbro

si sentivano però al sicuro, «a quell’epoca lì non ci

passava nemmeno per la mente di andare da un’altra

parte».1 Isacco Bayona ha lasciato un resoconto

dell’arresto particolarmente drammatico nella sua

semplicità: «Era ’na domenica, ci siamo trovati con

degli amici del Gabbro e s’è fatta ’na festicciola. Ero

giovane…s’andava a ballà. Il lunedì mattina, erano le

cinque, hanno circondato tutto questo casolare coi mitra

spaniati. C’hanno preso gli uomini soli, le donne le

hanno lasciate sta’ […]. C’hanno portato alla caserma

dei carabinieri del Gabbro, c’hanno tenuto due giorni

lì, poi il maresciallo ha dato l’ordine di andare a

caricare anche le donne, le bimbe, tutte quelle che

c’erano lassù al capannino, dove eravamo sfollati».2

Uno degli elementi centrali nella vicenda del Gabbro è

l’assenza dei tedeschi dalla scena del rastrellamento.

«Il nostro arresto», avrebbe in seguito ricordato sempre

Isacco Bayona, «è da imputare senza dubbio al

maresciallo di Gabbro che era pure uno squadrista. Di

sua iniziativa, forse per farsi benvolere dai tedeschi,

ci arrestò tutti consegnandoci a loro».3 Quella

di queste tre famiglie non fu una vicenda isolata. Dopo

l’8 settembre, gli ebrei italiani rimasero in uno stato

di sostanziale abbandono: pochi potevano immaginarsi

cosa sarebbe successo loro e chi ne era cosciente

raramente aveva i mezzi materiali per abbandonare il

Paese. I Bayona, i Baruch e i Modiano furono anche

vittime dello zelo con cui i carabinieri del Gabbro

recepirono la celebre ordinanza di polizia n. 5 firmata

dal ministro dell’Interno Guido Buffarini Guidi e

trasmessa a tutti i capi delle province della Repubblica

Sociale Italiana (RSI) il 30 novembre del 1943:

A tutti i capi provincia, comunicasi, per l’immediata

esecuzione, la seguente ordinanza di polizia che dovrà

essere applicata in tutto il territorio di codesta

provincia: Tutti gli ebrei, anche se discriminati, a

qualunque nazionalità appartengono e comunque residenti

nel territorio nazionale debbono essere inviati in campi

di concentramento. Tutti i loro beni, mobili e immobili,

debbono essere sottoposti ad immediato sequestro, in

attesa di essere confiscati nell’interesse della

Repubblica sociale italiana, la quale li destinerà a

beneficio degli indigenti sinistrati dalle incursioni

aeree nemiche.4

del Gabbro è

l’assenza dei tedeschi dalla scena del rastrellamento.

«Il nostro arresto», avrebbe in seguito ricordato sempre

Isacco Bayona, «è da imputare senza dubbio al

maresciallo di Gabbro che era pure uno squadrista. Di

sua iniziativa, forse per farsi benvolere dai tedeschi,

ci arrestò tutti consegnandoci a loro».3 Quella

di queste tre famiglie non fu una vicenda isolata. Dopo

l’8 settembre, gli ebrei italiani rimasero in uno stato

di sostanziale abbandono: pochi potevano immaginarsi

cosa sarebbe successo loro e chi ne era cosciente

raramente aveva i mezzi materiali per abbandonare il

Paese. I Bayona, i Baruch e i Modiano furono anche

vittime dello zelo con cui i carabinieri del Gabbro

recepirono la celebre ordinanza di polizia n. 5 firmata

dal ministro dell’Interno Guido Buffarini Guidi e

trasmessa a tutti i capi delle province della Repubblica

Sociale Italiana (RSI) il 30 novembre del 1943:

A tutti i capi provincia, comunicasi, per l’immediata

esecuzione, la seguente ordinanza di polizia che dovrà

essere applicata in tutto il territorio di codesta

provincia: Tutti gli ebrei, anche se discriminati, a

qualunque nazionalità appartengono e comunque residenti

nel territorio nazionale debbono essere inviati in campi

di concentramento. Tutti i loro beni, mobili e immobili,

debbono essere sottoposti ad immediato sequestro, in

attesa di essere confiscati nell’interesse della

Repubblica sociale italiana, la quale li destinerà a

beneficio degli indigenti sinistrati dalle incursioni

aeree nemiche.4

Il 12 dicembre, a meno di due settimane da questa

circolare, le prefetture ricevettero un nuovo telegramma

ancora più perentorio nei toni: «In applicazione recenti

disposizioni», scriveva il capo della Polizia, «ebrei

stranieri devono essere consegnati tutti ai campi di

concentramento. Uguale provvedimento deve essere

adottato per ebrei puri italiani».5 Mentre i capi

delle provincie cominciarono ad allestire i campi

d’internamento (talora adibendo a tale scopo le carceri

o gli edifici delle comunità ebraiche), i questori

iniziarono a ordinare gli internamenti.6 Gli

arrestati del Gabbro furono tra i primi della provincia

di Livorno, ma ne seguirono molti altri. Nel marzo

dell’anno successivo il capo provincia, Edoardo

Facdouelle, avrebbe consegnato alle autorità tedesche un

gruppo composto di circa sessanta persone che aveva

raccolto a Livorno.7

Ritratto di

gruppo

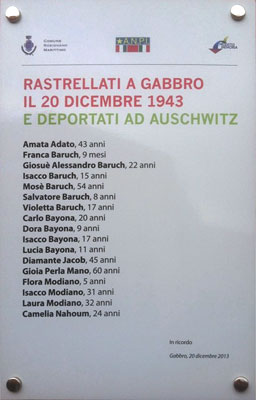

I rastrellati del Gabbro formavano un gruppo composito.

Ne facevano parte: una neonata di pochi mesi (Franca

Baruch), quattro bambini (Salvatore Baruch di otto anni,

la piccola Flora Modiano di appena cinque anni e le

sorelline Dora e Lucia Bayona, di nove e undici anni

rispettivamente) e cinque adolescenti (Giosuè, Isacco e

Violetta Baruch e i fratelli Bayona, Carlo e Isacco). I

più anziani del gruppo erano la nonna di Flora, Gioia

Perla Mano (classe 1883), e il capofamiglia dei Baruch,

Mosè (classe 1889). In totale erano diciassette persone. I percorsi di quelle tre famiglie offrono uno specchio

fedele delle difficoltà che vissero gli ebrei europei

negli anni quaranta. I Bayona, livornesi di origine,

erano rientrati in Italia solo nell’aprile 1941

provenienti da Salonicco da dove erano dovuti scappare

dopo che la città era caduta nelle mani dei nazisti. I

Bayona furono rimpatriati in quanto italiani dalle

autorità consolari, ma questo non li avrebbe salvati

dalla deportazione. Dalla stessa città greca venivano i

Modiano, che erano invece giunti a Livorno qualche anno

prima, nel 1933.8 Stesso periodo in cui anche i

Baruch si erano trasferiti in Toscana dalla città turca

di Smirne. Le vicende della famiglia Bayona sono

rappresentative del mondo che fu spazzato via con la

Shoah. «Mi’ babbo», avrebbe poi ricordato Isacco, «era

vicedirettore del monopolio di tabacchi a Salonicco. Con

la posizione che c’aveva si stava abbastanza bene. Io

frequentavo le scuole italiane, ma ci insegnavano anche

il francese; in casa parlavamo lo spagnolo, fuori il

greco, è logico».9 Quel mondo scomparve con lo

scoppio della seconda guerra mondiale e con l’inizio

delle persecuzioni. L’arrivo in Italia e l’inserimento a

Livorno non furono facili; Isacco, ancora ragazzino, fu

costretto a dover lavorare per aiutare la famiglia:

«mandavo avanti la mi’ mamma co’ le mi sorelline.

All’epoca c’avevo quattordici anni, e facevo già lavori

materiali quasi da uomo».10

I percorsi di quelle tre famiglie offrono uno specchio

fedele delle difficoltà che vissero gli ebrei europei

negli anni quaranta. I Bayona, livornesi di origine,

erano rientrati in Italia solo nell’aprile 1941

provenienti da Salonicco da dove erano dovuti scappare

dopo che la città era caduta nelle mani dei nazisti. I

Bayona furono rimpatriati in quanto italiani dalle

autorità consolari, ma questo non li avrebbe salvati

dalla deportazione. Dalla stessa città greca venivano i

Modiano, che erano invece giunti a Livorno qualche anno

prima, nel 1933.8 Stesso periodo in cui anche i

Baruch si erano trasferiti in Toscana dalla città turca

di Smirne. Le vicende della famiglia Bayona sono

rappresentative del mondo che fu spazzato via con la

Shoah. «Mi’ babbo», avrebbe poi ricordato Isacco, «era

vicedirettore del monopolio di tabacchi a Salonicco. Con

la posizione che c’aveva si stava abbastanza bene. Io

frequentavo le scuole italiane, ma ci insegnavano anche

il francese; in casa parlavamo lo spagnolo, fuori il

greco, è logico».9 Quel mondo scomparve con lo

scoppio della seconda guerra mondiale e con l’inizio

delle persecuzioni. L’arrivo in Italia e l’inserimento a

Livorno non furono facili; Isacco, ancora ragazzino, fu

costretto a dover lavorare per aiutare la famiglia:

«mandavo avanti la mi’ mamma co’ le mi sorelline.

All’epoca c’avevo quattordici anni, e facevo già lavori

materiali quasi da uomo».10

La deportazione

L’arresto del 20 dicembre fu l’inizio di una

deportazione che sarebbe finita solo cinque settimane

dopo davanti ai cancelli del campo di sterminio di

Auschwitz. Immediatamente dopo il fermo, quando furono

cioè fermate anche le donne e i bambini del gruppo, le

tre famiglie furono trasferite in una caserma a Livorno,

in Via Nazionale. Da qui, svolte poche formalità, il

gruppo fu trasferito a Firenze; il capo della provincia

di Livorno non aveva infatti potuto organizzare un campo

di concentramento nel proprio territorio e, in questa

prima fase della deportazione, si “appoggiava” alla

Questura di Firenze.11 Le tre famiglie furono

prima “registrate” presso il locale comando tedesco e

poi internate nel carcere cittadino delle Murate, dove

ci fu una divisione tra uomini e donne. Quando le

autorità ritennero di aver concentrato un numero

sufficiente di ebrei, questi furono portati alla

stazione di Firenze e fatti salire su dei vagoni

piombati.12 Erano gli ultimi giorni del dicembre

1943. La tappa successiva fu il carcere milanese di San

Vittore. «C’hanno assegnato una cella. Però la sera la

nebbia c’entrava nei materassi, eran bagnati

praticamente. Ero nella cella insieme a mi’ madre e ho

sentito un boato: mi sono affacciato alla ringhiera, ho

visto un omo che si era buttato da cinque piani. Ho

incominciato a capire che s’andava incontro a cose

brutte, infatti io, quando poi ci hanno portati via, ho

cercato di scappare. Invece l’ufficiale tedesco m’è

venuto incontro, mi ha dato un calcio col fucile una

botta sulla mano».13 Dal settembre del 1943 due

raggi di San Vittore erano stati riservati ai detenuti

politici e agli ebrei; a gestire questa parte del

carcere era stato chiamato il tedesco Helmut Klemm,

membro delle SS.14 Le autorità italiane, in

collaborazione con quelle tedesche, stavano radunando

gli ebrei arrestati nelle settimane precedenti in tutto

il territorio nazionale. Raggiunto il numero minimo per

organizzare un convoglio i detenuti furono prelevati in

massa da San Vittore e portati alla stazione centrale di

Milano. «Tutti gli ebrei, la notte del 30 gennaio,

vennero allineati nel grande corridoio del carcere e

furono fatti sfilare dal cancello sotto le canne delle

mitragliatrici», avrebbe poi ricordato uno dei presenti,

«alla stazione i deportati furono portati nei

sotterranei, lontano da sguardi indiscreti e caricati

direttamente sui carri bestiame in sosta. Su ognuno si

trovava una damigiana di acqua e un recipiente di

modeste proporzioni per i bisogni corporali. Il vagone

fu chiuso e sprangato e il convoglio si avviò».15

Le famiglie Bayona, Baruch e Modiano erano tra quei

circa 600 deportati diretti verso la Polonia in un

viaggio che sarebbe durato sette/otto giorni. Dei

diciassette arrestati al Gabbro l’unico a tornare dal

campo di sterminio di Auschwitz sarebbe stato il

diciassettenne Isacco Bayona.

Note

1 Marcello Pezzetti, Il libro della Shoah

italiana – I racconti di chi è sopravvissuto,

Einaudi, Torino, 2009, p. 73.

2 Ivi, p. 85-86.

3 Citato in: Valeria Galimi, “Caccia

all’ebreo. Persecuzioni nella Toscana settentrionale”

in: Enzo Collotti (a cura di), Ebrei in Toscana tra

occupazione tedesca e RSI – Persecuzione, depredazione,

deportazione (1943-1945), 1. Saggi, Carocci, Roma

2007, p. 202.

4 ACS, MI, PS, A5G II guerra mondiale, b.

151, fasc. 230 “Ebrei”.

5 ACS, MI, PS, Divisione affari generali e

riservati, Serie “Massime”, b. 183, fasc. 19 “Ebrei da

internare”.

6 Michele Sarfatti, La Shoah in Italia –

La persecuzione degli ebrei sotto il fascismo,

Einaudi, Torino, 2005, p. 103.

7 ACS, MI, PS, Divisione affari generali e

riservati, Serie “Massime”, b. 183, fasc. 19 “Ebrei da

internare”.

8 ASLi, Fondo di Questura, Cat. A1, fascicolo

Baruk Moisé.

9 Pezzetti, op. cit., p. 11.

10 Ivi, p. 39.

11 ACS, MI, PS, Divisione affari generali e

riservati, Serie “Massime”, b. 183, fasc. 19 “Ebrei da

internare”.

12 Intervista a Isacco Bayona (09 aprile

1998), pagina web: Ti racconto la storia: voci dalla

shoah (http://www.shoah.acs.beniculturali.it/index.php?page=Home&lang=it).

13 Pezzetto, op. cit., p. 105-106.

14 Liliana Picciotto Fargion, Gli ebrei

in provincia di Milano 1943-1945, persecuzione e

deportazione, Fondazione Centro di Documentazione

Ebraica Contemporanea, Milano, 2004, p. 28.

15 Ivi, pp. 42-43.

(Dal sito http://istorecolivorno-ldm.it)

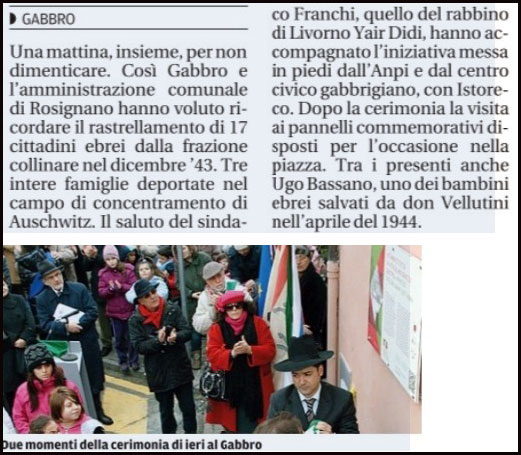

| Gabbro ieri |

|

|

|

|

|

Gabbro ieri |

|